- Home

- 政策

カテゴリー:政策

-

DC・蓄電システムの「系統接続待ち」問題、連係の計画精緻化・規律強化で対応へ【経産省】くすぶる「接続プロセスそのものの問題点」

生成AI拡大などDXの進展に伴い需要が拡大しているデータセンター(DC)、分散型電源として電力の需給調整力の新たな供給源として期待されている蓄電システム。DCと蓄電システムに共通しているのが、現在、電力系統への接続に課題を抱えている点だ。かつて再エネが直面し現在も残存するこの課題に対処するべく、経済産業省は対応を急いでいる。 -

赤沢亮正・経済産業大臣「〝経済成長と脱炭素〟同時実現へ国産『ペロブスカイト』に期待」≪新大臣インタビュー≫「洋上風力」撤退要因分析後、速やかに事業者再公募へ

発足した高市早苗内閣で、経済産業大臣に就任した赤沢亮正氏が、本紙はじめメディアのインタビューに対応した。エネルギー政策・GX政策から、前内閣で経済安全保障大臣として担当した日米貿易協商から得た視点など、幅広に語った。 -

「洋上風力ドミノ撤退防いで」立地自治体が相次ぎ国に申し入れ 三菱商事らの事業撤退表明受け

洋上風力発電事業の促進区域が指定されている一般海域を持つ自治体が、国や経済産業省に対して相次いで洋上風力発電事業の完遂を求める要望を行った。要望を行った主な自治体は、青森県・山形県・新潟県・長崎県と7市町、秋田県、千葉県などだ。背景には、3海域で計画されていた洋上風力発電事業からの、三菱商事らの撤退表明がある。 -

東北復興とCN達成の同時達成を要請【新潟県/福島県/山形県】「積雪地域にこそペロブスカイト」も提案

9月、新潟県/福島県/山形県が3県の代表者が経済産業省を訪れ、東日本大震災への対応継続と東北復興の実現、および再エネ導入を軸としたカーボンニュートラル達成に向けた施策実施を、それぞれの県知事名で求めた。経産省側は、辻本圭助・福島復興推進グループ長と、資源エネルギー庁の小林大和・省エネルギー・新エネルギー部長が対応した。 -

逆風に直面する洋上風力、もう一段の事業環境整備と撤退検証を開始【経産省/国交省】導入完遂・継続・再公募に向け「仕切り直し」図る

経済産業省と国土交通省は、専門家会合を開催。再エネ海域利用法に基づく洋上風力発電事業用促進区域の「公募専用指針」改定に向けた議論を行った。今回は新たな事業者公募と既選定事業の新たな後押し策と、三菱商事らの3海域からの撤退に関する検証が同時に行われ、足下で逆風に晒されている洋上風力に「仕切り直し」を期する会となった。 -

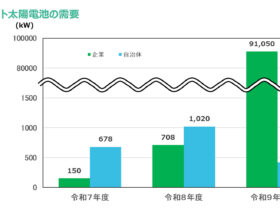

国の「ペロブスカイト太陽電池」需要家導入補助事業が本格始動へ【経産省/環境省】「設置場所耐荷重は10kg/㎡以下相当」などの要件設定

次世代太陽電池であるペロブスカイト太陽電池の、ユーザー側・需要家側への導入補助事業が国により来年度から本格始動する。今般、経済産業省と環境省は、連絡会という形で事業補助対象である自治体や企業の関係者に対して説明会を開催した。会合では導入を希望する自治体・企業から活発な質問・意見も飛び交っている。 -

公立学校は再エネ導入の「優等生」 34%超で太陽光導入済み/地域脱炭素の牽引役も

「再エネ率先導入」を目指す国の、2023年度までの政府施設への太陽光発電設備導入割合は21.6%。一方で、同じ公共施設でも国の設置割合を大幅に上回り、太陽光導入が進む施設が公立学校になる。2021年の統計によると全国の公立小中学校の太陽光設置率は34.1%で、他に風力やバイオマス熱、地中熱など、地域特性を活かした再エネを整備している。今後は更なる再エネ導入に向け、ZEB化や民間企業との連携などに取り組む構えだ。 -

ペロブスカイト・水素・浮体式などの社会実装に向け後押し要望【全国知事会】「2030年再エネ3倍」達成に向け国と地域の更なる連携強調

全国都道府県の知事で構成される全国知事会は8月、「脱炭素社会の実現に向けた対策の推進に関する提言」を策定。知事会の脱炭素・地球温暖化対策本部本部長兼環境・エネルギー常任委員会委員長である福田富一・栃木県知事が国の各省庁を訪れ、同提言を提出した。 -

GX実行フェーズを地域と共に確実に進めるため提言策定【自然エネルギー協議会】地域脱炭素・再エネ地域共生に向けた提言も

自然エネルギー協議会は8月、国に対して政策提言を行った。第7次エネルギー基本計画・地球温暖化対策計画・GX2040ビジョンが昨年度に閣議決定され、2040年までのエネルギー政策・環境政策・産業振興政策の筋道が示された今、GX実現にあたっての「主力」であるべき再エネ・自然エネの更なる導入に向けた方策案だ。 -

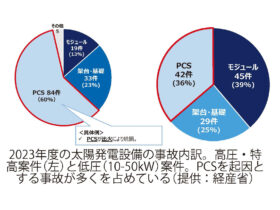

電事法規定改正+温暖化による雑草刈り頻度増加により太陽光発電所火災延焼対策としての「防草シート」のメリットに注目集まる=経産省

「草を繁茂させない」手法で長期的コスト優位性発揮の可能性 5月、電気事業法に基づく太陽光発電設備の技術基準「発電用太陽電池設備に関する技術基準(太技)を定める省令」の付言部分(太技逐条解説)の一部が改正された。野… -

ペロブスカイト太陽電池開発事業、国産念頭にした「タンデム型」追加へ【経産省】結晶シリコン系の置き換え需要を見込み、「変換効率30%超」・「発電コスト1kWh当たり12円」などの開発目標も設定

次世代型太陽電池として社会実装が期待されているペロブスカイト太陽電池。GX・2050年カーボンニュートラル(CN)の取り組みを進める上で重要視されているこの「国産技術」の開発を、国もこれまで後押ししてきた。軽量・柔軟というペロブスカイト太陽電池の特性を活かすべく、国の事業ではこれまでだとフィルム型が支援の対象だったが、今般経済産業省で開催された専門家会議(座長=植田譲・東京理科大学教授)において、タンデム型も追加する方針が示された。単セル仕様では得ることのできない高い発電効率を実現することで太陽電池産業のゲームチェンジャーとなることを目指す。 -

築古地方公共施設導入用「ペロブスカイト」推進など提言=ゼロカーボン市区町村協議会

全国240の基礎自治体で構成される「ゼロカーボン市区町村協議会」は7月、2026年度予算への反映を念頭に地域脱炭素に向けた施策を推進する提言を行った。地域脱炭素先行地域に選定された自治体のカーボンニュートラル達成年限とされている2030年度まであと5年に迫る中、地域脱炭素の関連事業は計画から実践へとフェーズを移しつつある。社会・経済情勢も変化し続ける中で、新たな課題も浮上しているようだ。 -

DC・蓄電池の系統連系「空押さえ」抑制に向け制度化へ=経産省

既存系統の有効活用について、新規データセンター(DC)増加などの電力の「局地的大規模需要」に対応するための電力系統の仕組み構築として、従来から議論していた経済産業省の専門家会合(座長=馬場旬平・東京大学大学院教授)で、今般改めて取り上げられた。本会合では、「既存系統を有効活用するために必要な規律」との角度から、蓄電池の早期系統連系対応についても議論が行われている。 -

再エネ地域共生の「現場」への配慮と関連制度の実施円滑化などを国に求める【指定都市自然エネルギー協議会】太陽光パネルリサイクル制度の早期実施、地域脱炭素先行地域の継続実施も提言

全国20の指定都市で構成される指定都市自然エネルギー協議会(会長=清水勇人・さいたま市長)は7月、都内で総会を開催した。総会では自然エネルギー・再エネ施策と地方行政に関する政策提言を取りまとめ、国に提出している。 -

日本版CO2排出権取引制度 本格始動に向け詳細制度設計開始【経産省】クレジット使用上限10%など提案

企業が排出するCO2の量に枠(キャップ)を設け、排出枠の過不足を企業間で取引する制度「GX-ETS」が国内で本格的に始動するにあたり、その制度設計の詳細を詰める議論が7月、経済産業省内に設けられた小委員会(委員会=大橋弘・東京大学大学院教授)で始まった。小委の初回では、制度対象や排出実績量の算定方法などが議題として扱われている。