- Home

- エネルギーマネジメント

- 電源開発の水力発電所用観測機器向けに無線IoTソリューション納入【東芝ES】省電力で気象条件を問わず安定的な通信実現

電源開発の水力発電所用観測機器向けに無線IoTソリューション納入【東芝ES】省電力で気象条件を問わず安定的な通信実現

- 2020/6/10

- エネルギーマネジメント

- 新エネルギー新聞2020年(令和2年)05月25日付

東芝エネルギーシステムズは、電源開発(Jパワー)向けに納入した「省電力無線IoTソリューション(LPIS)」が伊豆半島にある電源開発の水位・雨量観測局において運用を開始したことを発表した。

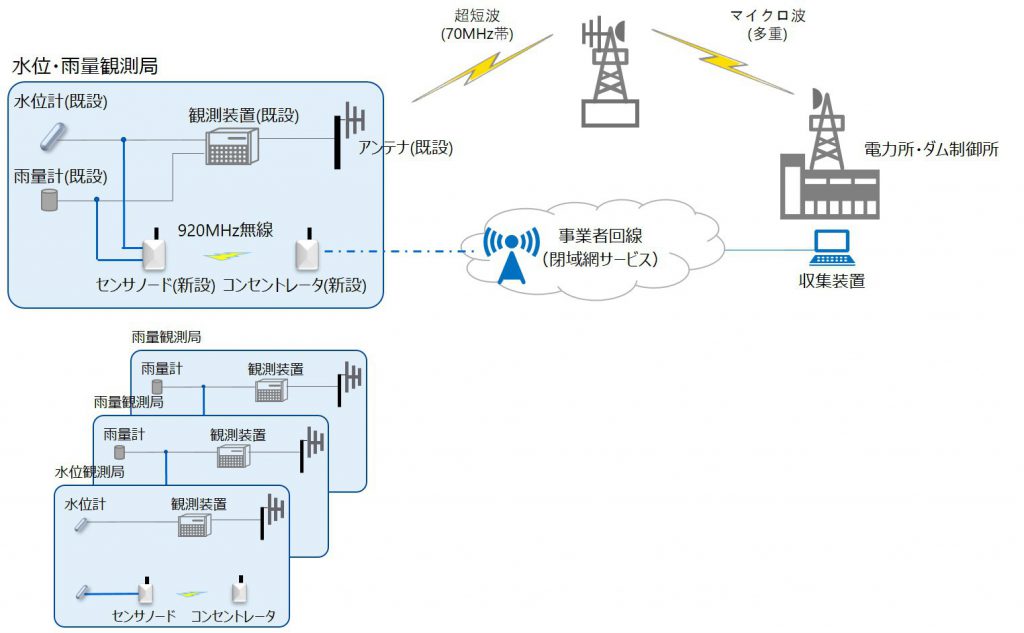

[画像・上:運用が開始された「省電力無線IoTソリューション(LPIS)」のシステム構成イメージ(提供:東芝エネルギーシステムズ)]

LPISはセンサノードと呼ばれる無線機と、センサノードからLPWA(Low Power Wide Area:省電力で広域をカバーする無線技術の総称)省電力マルチポップ無線技術(リレー形式でデータを中継することで広域をカバーすることが可能な通信方式)を用いて送信した920MHz信号を受信してWAN(Wide Area Network:遠隔地にある各地点間を結ぶ通信ネットワークで、通信事業者が設置・運用する回線網のこと)回線に送信するコンセントレータで構成されている。

今回LPISを設置する観測局では、水力発電設備として70MHz帯の超短波の「テレメータシステム」を設置しているが、異常電波伝搬現象(極度に電子密度の高くなった特殊な電離層であるスポラディックE層の発生など)の影響や、機器故障、メンテナンスなどによって一時的に水位計や雨量計からのデータが受信できないことがあった。

今回採用したLPWA方式のLPISは気象条件などに影響を受けることが少ないだけではなく、小型で設置や取り扱いが容易だ。汎用の技術も取り入れ簡単なシステム構成でデータ取得が可能であり、コストを抑えたバックアップとしての活用が期待できる。コンセントレータには、避雷器および無停電電源装置(UPS)を付帯し、またセンサノードも乾電池で動作する仕様のため、計測現場で頻繁に発生する停電時にも動作できる。コンセントレータに集約されたデータはLTE基地局を通じ、紀伊半島にある電源開発のサーバーへ送られる。

東芝ESがLPISを納入するのは今回が初。国内には水力発電所が1,500カ所以上あり、山岳地などでの計測値取得に関してのニーズは多く存在すると東芝ESは見ており、安価かつ安定的にデータ取得ができる本技術の更なる訴求を図る。