12MW級風車にも対応するセミサブ形浮体を開発【JMU】コンパクトな本体で鋼材使用量を削減、国内外の造成所で建造可能

- 2020/4/7

- 風力

- 新エネルギー新聞2020年(令和2年)04月06日付

ジャパン マリンユナイテッド(JMU、横浜市西区)は、浮体式洋上風力発電向けのセミサブ式浮体として、12MW級風車搭載に対応する新モデルを独自開発した。

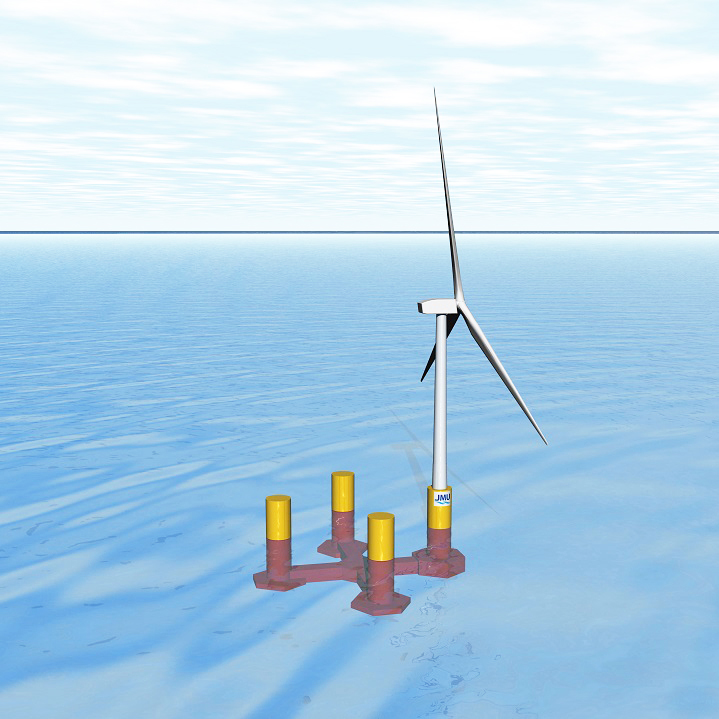

[画像・上:JMUが新たに開発した12MW級風車対応のセミサブ形浮体のイメージ(提供:ジャパン マリンユナイテッド)]

JMUは2013年1月、JFEホールディングス、IHI、日立造船が共同出資して設立された。出資比率はそれぞれ約45.93%・約45.93%・約8.15%。タンカーやLNG船などの各種船舶や石油掘削施設の設計製造販売を行っている。

今般開発された設備であるセミサブ式とは、正式名称を「セミサブマーシブル(Semi-Submersible)式」という。元は石油掘削用のリグ(プラットフォーム)や石油・ガス生産設備などに用いられている技術であり、部分的に海面に沈み込んでいる半潜水式の浮体構造物を指す。掘削の現場では、トラス構造(三角形を基本にした構造)やラーメン構造(四角形を基本にした構造)を持つ構造物の上にリグや生産設備などを搭載して使用される。

浮体式洋上風力発電設備のタイプとしては他に、バラストをタワーからそのまま海中に沈みこませるスパー型と呼ばれるタイプも存在する。スパー型と比較してセミサブ型は、喫水が浅いために浅海域で柔軟に導入できること、波浪による横方向の揺動が少ないこと、埠頭で風車を艤装できるので、発電海域におけるクレーン船SEP船(Self-Elevating Platform:自己昇降式作業船)などを用いる組立作業が不要になり、そのぶん施工コストを削減できること、などのメリットがある。

その一方で構成部位が多く構造が複雑で、浮力と復原力保持のためにある程度以上の重量が必要になるなどのデメリットも存在する。

JMUが開発した本モデルは、現時点で実用化されている中で世界最大の風車より大きい12MW級の風車に対応しつつも、全体のサイズをコンパクトにすることで鋼材使用量の削減に成功。また浮力を発生させるカラム(円柱)を4本仕様とすることで浮体の幅を縮小し、国内外の多くの造船所で建造が可能だ。加えて喫水の浅さを利用して、風車搭載時や曳航時の荒天避難が必要な際でも多くの港湾に入港することができる。

福島沖での実証で浮体の技術磨く

稼働中のメンテナンス性も高く、これは通常だとカラムどうしをつなぐブレース(補強材)がむき出しになっているところを、喫水部より下部にひとまとめにして剛性を確保する、シンプルな平板ボックス構造を採用した恩恵だ。この構造によって全ての区画に浮体内部からアクセスすることができる。

JMUは福島沖で行われている「福島復興浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業」に参画。開発・建造した洋上変電所浮体を2013年に、5MWのアドバンスドスパー型浮体式洋上風車を2016年に設置以降、運用を継続している。

アドバンスドスパー型は通常のスパー型のバラストで円盤状の構造物であるハルを複数貫くような構造を持つ。この構造によって波の圧力を打ち消し合う効果が生まれ、揺動を低減する仕組みだ。福島沖に設置以降、洋上変電所浮体およびアドバンスドスパー型浮体式洋上風車とも複数回の台風の直撃を受けたが、1件のトラブルもなく稼働している。

今回開発したセミサブ式浮体は、この実証で得た知見も活かされている。アップウィンド型(回転翼がタワーより風上側にあるタイプ)風車・ダウンウィンド型(回転翼がタワーの風下側にあるタイプ)風車の両方に対応する。新たなセミサブ式浮体の標準的なサイズは12MW級風車搭載時に幅80m・喫水高13m・カラム径12.3mだが、発電海域における海象条件や風車機種などの様々な条件に合わせて柔軟に設定できる。導入にあたっては、海象条件や風車機種などの様々な条件に合わせて、設計・建造・風車搭載・設置までをJMUに一貫して発注することも可能だ。JMUは国内外の洋上風力市場での展開を予定している。