連載「100%自然エネルギー地域をゆく83」2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す自治体 ~地域から目指す脱炭素社会

- 2020/5/8

- コラム

- 新エネルギー新聞2020年(令和2年)04月06日付

国内でも広がる自治体のゼロカーボン宣言

ほとんど全ての国が参加している国際的な気候変動対策の取り決めであるパリ協定(2016年発効)では、温室効果ガスの削減に関する国別約束(NDC)の提出が求められています。日本も2015年に最初のNDCを提出しましたが、パリ協定では5年毎の再提出が求められており、日本政府は2020年3月末に削減目標を引き上げずに再提出しました*1。

長期的な削減目標については2019年6月に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を提出していますが、2050年にできるだけ近い時期に「脱炭素社会」を実現することを目指す方針をそのまま踏襲しています。これに対して、気候変動問題に取り組む環境NGOからは目標の据え置きは気候危機を助長し世界の努力に水をさすと批判の声明が発表されています*2。

一方、日本国内の多くの自治体から、2050年までに温室効果ガスである二酸化炭素排出を実質ゼロにすることを目指すという表明が相次いで行われています。2020年3月30日までに東京都京都市横浜市を始めとする87の自治体(17都道府県、37市、1特別区、24町、8村)が「2050年までに二酸化炭素排出ゼロ」を表明しています*3。

このいわゆる「ゼロカーボンシティ」を表明した自治体を合計すると人口では約6240万人、GDPは約305兆円となり、日本の総人口の過半数に迫る勢いです。昨年9月の時点では表明した自治体の数は僅かに4でしたが、昨年12月にスペインで開催されたCOP25を契機に一気に増加しました。世界では、「気候非常事態宣言」を出している自治体がすでに1000を超えていますが、日本国内でもすでに26の自治体が宣言をしています*4。

先進的な長野県の「2050年ゼロカーボンへの決意」

長野県では、県議会の決議を受けて2019年12月6日に県知事が気候非常事態宣言を行い、その中で「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を宣言しています*5。さらに2020年4月1日には「長野県気候危機突破方針」を発表し、宣言の理念を具現化するために長期的視点で取り組んでいく施策の方向性と高い目標を気候変動対策の基本的な方針としてとりまとめています。その方針の中では、2050年度までに最終エネルギー消費量を2016年度の実績に対して7割削減し、再生可能エネルギー生産量を3倍以上に拡大することや、エネルギー自立地域を確立するため、地域主導による再生可能エネルギー事業を推進することなどが含まれています。

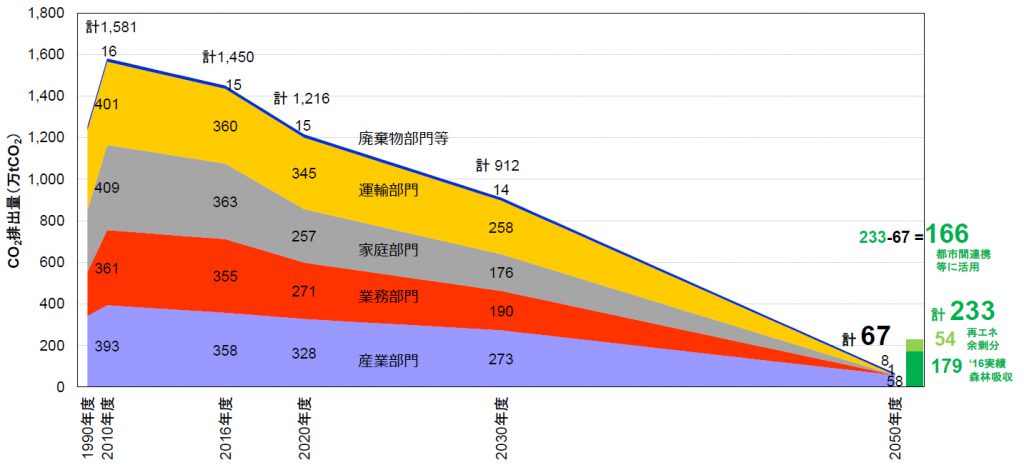

この最終エネルギー消費量の7割削減シナリオでは、運輸部門、家庭部門、業務部門そして産業部門、それぞれの部門で環境・経済面で最適な施策を選択しており、運輸部門では9割削減、家庭部門と業務部門で7割削減、産業部門で5割削減を目指しています。

家庭部門では建築物の環境エネルギー性能を高め、省エネ改修をサポートするなどしてパッシブハウス相当の高断熱高気密化を目指しています。

業務部門では業務用建物のZEB(ネットゼロ・エネルギー・ビルディング)化を進めます。運輸部門では、自動車を全てEV(電気自動車)あるいはFCV(燃料電池自動車)として、コンパクトなまちづくり(歩いて楽しめるまち)を目指しています。

産業部門では設備更新で毎年2%エネルギー消費量を削減し、化石燃料ボイラーをヒートポンプに転換し、大企業はRE100を達成します。再生可能エネルギーを3倍以上に拡大するシナリオとしては、太陽光発電で、現在は90%の住宅屋根が未活用であることから、ソーラーポテンシャルマップなどを活用して全ての建物の屋根に太陽光発電の設備を設置することを目指しています。

そのほか、地域資源を活用したバイオマス発電や導入可能地全てでの小水力発電、ポテンシャルを最大限に生かした地熱発電も推進します。さらに、再生可能エネルギーの熱利用についても太陽熱、バイオマス熱、地中熱や温泉熱の利用を進めます。

これらの取組により2050年度の二酸化炭素排出量の実質ゼロ達成は可能というシナリオが示されています(図1)。

[画像・上:図1=「長野県気候危機突破方針」二酸化炭素排出の実質ゼロシナリオ(出所:長野県資料)]

ゼロカーボンシティ表明の先駆け東京都

自治体の中でもっとも早くゼロカーボンシティを表明したのが東京都です。2019年5月に開催されたU20東京メイヤーズ・サミットにおいて2050年に二酸化炭素排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」を実現することを宣言しました。その後、実現に向けビジョンと具体的取組、ロードマップをまとめた「ゼロエミッション東京戦略」を2019年12月に策定しています*6。その中で「気候危機行動宣言」も行い、実効性のある対策を講じるとともに、全ての都民に共感と協働を呼び掛け、共に行動を進めていくとしています。

戦略では緩和策と適応策の総合的展開、資源循環分野を本格的に気候変動対策に位置づけ、都外でのCO2排出削減にも貢献し、あらゆる分野の取組を強化します。

エネルギー分野では、再生可能エネルギーの基幹エネルギー化、水素エネルギーの普及拡大、インフラ分野ではゼロエミッションビル・住宅の拡大、ゼロエミッションビークルの普及促進、資源循環分野では3Rの推進、プラスチック対策などを進めます。再生可能エネルギーの基幹エネルギー化では、2030年に向けて都有施設使用電力の再エネ100%化、再エネ電力利用割合30%、エネルギー消費量38%削減、そして2050年の目指すべき姿として使用エネルギーを100%脱炭素化としています。すでに2019年から都庁舎版RE100として、第一本庁舎に供給される電力を再エネ100%電力に切り替えています。

気候変動問題に取り組む環境NGOのネットワークであるCAN-Japan主催のWebセミナー(2020年3月19日開催)では、自然エネルギー100%の実現に向けて!と題して、この東京都の取組みを始め、東京大学の高村ゆかり氏による最新動向と課題、自然エネルギー100%大学として千葉商科大学の取組み、実現への方策として「自然エネルギー100%プラットフォーム」「RE100」「再エネ100宣言RE Action」「パワーシフトキャンペーン」の紹介がありました*7。

(松原弘直=認定NPO法人環境エネルギー政策研究所(ISEP)理事・主席研究員)

*1:環境省(2020年3月30日)

*2:CAN-Japan声明(2020年3月30日)

*3:環境省「地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」(2020年3月30日時点)

*4:イーズ未来共創フォーラム「気候非常事態宣言をした日本の自治体

*5:長野県「気候非常事態宣言―2050ゼロカーボンへの決意」

*6:東京都「ゼロエミッション東京戦略」

*7:自然エネルギー100%プラットフォームWebセミナー(2020年3月19日)

《参考記事》

◆連載「100%自然エネルギー地域をゆく82」世界の風力発電市場の最新動向 ~安定成長を続ける世界と日本の課題

◆連載「100%自然エネルギー地域をゆく81」世界で進む自然エネルギーの電力分野での導入状況 ~2019年の最新データより